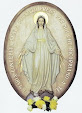

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wütete die Pest in ganz Europa und gefährdete auch die Bevölkerung unseres Landes. Da versprach der Bauer Georg Höfle, für die geschnitzte Statue Unserer Lieben Frau mit dem Jesukind anstelle der hölzernen Kapelle auf dem jetzigen Kirchplatz eine Kapelle aus Stein zu bauen, wenn sein Hof von der Pest verschont bleibe. Ursprünglich befand sich die um 1390 entstandene Statue in einem Bildstöcklein auf halber Strecke von Wolfurt herauf auf einem Steinvorsprung. Vom 'Bild auf dem Stein' kam der Ort allmählich zu seinem Namen 'Bildstein'!

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wütete die Pest in ganz Europa und gefährdete auch die Bevölkerung unseres Landes. Da versprach der Bauer Georg Höfle, für die geschnitzte Statue Unserer Lieben Frau mit dem Jesukind anstelle der hölzernen Kapelle auf dem jetzigen Kirchplatz eine Kapelle aus Stein zu bauen, wenn sein Hof von der Pest verschont bleibe. Ursprünglich befand sich die um 1390 entstandene Statue in einem Bildstöcklein auf halber Strecke von Wolfurt herauf auf einem Steinvorsprung. Vom 'Bild auf dem Stein' kam der Ort allmählich zu seinem Namen 'Bildstein'!Der Bauer Georg Höfle ließ sich aber Zeit mit der Erfüllung seines Gelöbnisses. Nach der Überlieferung ist dies der Grund dafür, dass die Mutter Gottes im Jahre 1629, also während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648), den beiden Söhnen dieses Bauern, Martin und Johannes, erschien!

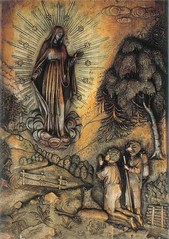

Martin Höfle berichtete später, er sei anno 1629 "ein Knäblin gewesen, so auff den Tisch raichen mögen, seye einsmals zu Herbstzeit in großem Nebel mit seinem Bruder Hanß Höfflin sel. in Ihres Vattern aigner Mahlmühlin im Bomgartner Tobel gangen, allwo Ihnen gleich am Tobel unden am ietzigen Caploney Hauß ein Frawen Bildt erschinen, ganz weiß und glanzendt wie die Sonn, die hab Sie beede angeredt und gesagt, es hab ein Mann zu Ihrem Bildlin ein gemauert Capell zu bawen versprochen, das soll Er bawen, so werd die Pest nit in sein Hauß kommen." Der Vater der Knaben fühlte sich betroffen von dieser Mitteilung und ging sogleich daran, das Versprechen einzulösen.

Martin Höfle berichtete später, er sei anno 1629 "ein Knäblin gewesen, so auff den Tisch raichen mögen, seye einsmals zu Herbstzeit in großem Nebel mit seinem Bruder Hanß Höfflin sel. in Ihres Vattern aigner Mahlmühlin im Bomgartner Tobel gangen, allwo Ihnen gleich am Tobel unden am ietzigen Caploney Hauß ein Frawen Bildt erschinen, ganz weiß und glanzendt wie die Sonn, die hab Sie beede angeredt und gesagt, es hab ein Mann zu Ihrem Bildlin ein gemauert Capell zu bawen versprochen, das soll Er bawen, so werd die Pest nit in sein Hauß kommen." Der Vater der Knaben fühlte sich betroffen von dieser Mitteilung und ging sogleich daran, das Versprechen einzulösen.Die Pläne zu dieser Kirche wurden vom Bregenzer Stadtbaumeister Michael Kuen (um 1610-1686) gemacht und dem damals für das Vorarlberger Unterland zuständigen Ordinariat in Konstanz vorgelegt, welches sogar zur Vergrößerung des Baues ermunterte. Am 12. April 1663 weihte der Konstanzer Weihbischof Georg Sigismund Müller den Grundstein.

Großzügige Widmungen an die 1657 mit der Messlizenz ausgestattete Kapelle waren die Folge von vielen Gebetserhörungen und "Mirakeln". 1676 betreute ein zweiter Kaplan die Pilger (später bis zu vier Kapläne). 1684 wurden 27.500 Kommunikanten gezählt. 1666 folgte die Stiftung des Muttergottesbenefiziums, 1676 des St.-Josefs-, 1695 des St.-Sebastians- und 1702 des St.-Joachimsbenefiziums. Die 1682 gegründete Jesus-, Maria- und Josefs-Bruderschaft zählte 1690 bereits 40.000 Mitglieder. In der großen Zahl der Wohltäter steht Graf Maximilian Laurentius von Starhemberg an vorderster Stelle. Er stiftete unter anderem 1683 die heute noch verwendete prachtvolle Monstranz sowie silberne Messkännchen, eine Kaplaneipfründe sowie 1.500 Gulden für seine Grablege in der Gruft vor dem Hochaltar. Bei der Eroberung der Stadt Mainz im September 1689 wurde er schwer verwundet. Nach seinem Tod wurde er nach Bildstein überführt und am 11. Oktober 1689 in seiner Gruft beigesetzt.

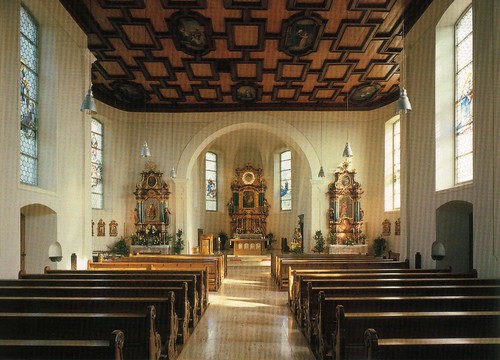

Am 2. Mai 1670 wurde das Gotteshaus durch den Konstanzer Weihbischof Georg Sigismund Müller geweiht. Nicht erhalten hat sich die Barockeinrichtung mit drei Altären (1675/79), der Orgel von Jakob Mesmer von Rheineck (1674) und den 1683 von den Brüdern Leonhard und Peter Ernst aus Lindau umgegossenen Glocken. 1682 waren sämtliche Gold- und Silberzierate des Hochaltares, des Tabernakels und des Gnadenbildes gestohlen worden. Von den sieben, 1683 vom Bregenzer Maler Matthäus Zehender gemalten Votivtafeln mit den Szenen der Sieben Schmerzen Mariens ist jene vom Weingartener Abt gestiftete Votivtafel "Jesu Abschied von seiner Mutter" erhalten geblieben (Aufgang zur Empore). Weitere barocke Votivtafeln befinden sich an der Rückwand unter der Empore. Durch den Erlass Kaiser Josephs II. von 1785 wurde das Gnadenbild entkleidet und vom Hochaltar auf einen Seitenaltar übertragen, die Votivbilder aus dem Langhaus entfernt sowie die Abschaffung der Prozessionen und feierlichen Gottesdienste an den Bruderschaftstagen angeordnet. 1792 wurde Bildstein nach der Zugehörigkeit seit 1512 zur Pfarre Wolfurt zur selbständigen Pfarre erhoben.

1897 wurde das Gnadenbild auf dem linken Seitenaltar in einer feierlichen Zeremonie gekrönt und damit erneut in den Mittelpunkt der Bildsteiner Wallfahrt gestellt. 1941 fand trotz der schwierigen politischen Lage dank dem Wagemut des Pfarrseelsorgers Heinrich Nußbaumer (gest. 1972) eine Innenrestaurierung statt. 1949 kam ein neues Geläute aus der Salzburger Glockengießerei Oberascher nach Bildstein. 1973 wurde das ziegelgedeckte Dach durch ein Kupferdach ersetzt. 1974 erfolge eine Außen- und Innenrestaurierung unter der Leitung des Feldkircher Diözesanbaumeisters Rudolf Lampert mit dem Ziel, dem Innenraum die Wirkung einer Barockkirche wiederzugeben.

1897 wurde das Gnadenbild auf dem linken Seitenaltar in einer feierlichen Zeremonie gekrönt und damit erneut in den Mittelpunkt der Bildsteiner Wallfahrt gestellt. 1941 fand trotz der schwierigen politischen Lage dank dem Wagemut des Pfarrseelsorgers Heinrich Nußbaumer (gest. 1972) eine Innenrestaurierung statt. 1949 kam ein neues Geläute aus der Salzburger Glockengießerei Oberascher nach Bildstein. 1973 wurde das ziegelgedeckte Dach durch ein Kupferdach ersetzt. 1974 erfolge eine Außen- und Innenrestaurierung unter der Leitung des Feldkircher Diözesanbaumeisters Rudolf Lampert mit dem Ziel, dem Innenraum die Wirkung einer Barockkirche wiederzugeben.Aus: Schnell & Steiner, Kunstführer Nr. 649 (von 1957), 7. neubearbeitete Auflage 2007

Wallfahrtskirche Maria Bildstein / Vorarlberg. Das Gnadenbild, geschnitzt um 1390.

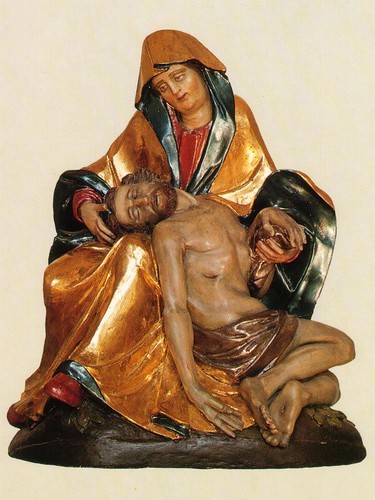

Wallfahrtskirche Maria Bildstein / Vorarlberg. Pieta, aus Holz geschnitzt, um 1700.

Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung, A-6858 Bildstein / Vorarlberg. Innenansicht.