Mittwoch, Juni 10, 2009

Donnerstag, Mai 28, 2009

Seekirchl, Seefeld, Tirol - gegen Reitherspitze, 2375 m

Die Seekirche steht etwas westlich Seefelds am Beginn des breiten unverbauten Möserertales auf einer kleinen Felseninsel. Erzherzog Sigmund der Münzreiche hatte hier um die Mitte des 15. Jh. einen künstlichen See anlegen lassen, der um 1807 trocken gelegt wurde. Das Kirchlein wird auch Heiligkreuzkirche genannt, nach dem wundertätigen Kreuz aus dem Beginn des 16. Jh. auf dem Hochaltar. Die Augustinermönche hatten dieses als Wegkreuz unweit des heutigen Standortes aufgestellt.

Zwei Legenden trugen zur Entstehung dieses Sakralbaues bei. 1628 erlangte eine reuige Pilgerin durch deutliche Worte vom Kreuz her Verzeihung ihrer Sünden (Wandfresko rechts). Dieses Ereignis wiederholte sich zwei Jahre später. Kurz darauf kam Erzherzog Leopold V. auf einem Jagdausflug am wundertätigen Kreuz vorbei. Er war vom Anblick des Gekreuzigten so ergriffen, dass er nach einem Priester für eine Beichte verlangte (Wandfresko links) und gelobte, diesem "lieblichen, sehr ergreifenden Kreuzbild" eine Kapelle zu errichten. Der Bau wurde umgehend 1628 begonnen und war bis zum Tod Leopolds 1632 nahezu abgeschlossen. Die weitere Ausgestaltung verlief schleppend, sodass die Kirche erst am Hohen Frauentag 1666 eingeweiht werden konnte. Das Patrozinium wird am Fest der Kreuzerhöung am 14. September gefeiert.

Zwei Legenden trugen zur Entstehung dieses Sakralbaues bei. 1628 erlangte eine reuige Pilgerin durch deutliche Worte vom Kreuz her Verzeihung ihrer Sünden (Wandfresko rechts). Dieses Ereignis wiederholte sich zwei Jahre später. Kurz darauf kam Erzherzog Leopold V. auf einem Jagdausflug am wundertätigen Kreuz vorbei. Er war vom Anblick des Gekreuzigten so ergriffen, dass er nach einem Priester für eine Beichte verlangte (Wandfresko links) und gelobte, diesem "lieblichen, sehr ergreifenden Kreuzbild" eine Kapelle zu errichten. Der Bau wurde umgehend 1628 begonnen und war bis zum Tod Leopolds 1632 nahezu abgeschlossen. Die weitere Ausgestaltung verlief schleppend, sodass die Kirche erst am Hohen Frauentag 1666 eingeweiht werden konnte. Das Patrozinium wird am Fest der Kreuzerhöung am 14. September gefeiert.Die Heiligkreuzkapelle ist ein frühbarocker Zentralbau und wird dem Innsbrucker Hofbaumeister Christoph Gumpp zugeschrieben. Über einer achteckigen Rotunde erhebt sich eine hohe Kuppel mit Laterne für den Lichteinfall. Zwei Seiten des Oktogons sind durch halbrunde Nischen für die Seitenaltäre erweitert. Gegen Südosten schließen ein quadratischer Altarraum, eine kleine Sakristei und der Turm an.

Das Renaissance-Portal ist in grauem Marmor ausgeführt und trägt das Allianzwappen Österreich-Medici mit Erzherzogshut aus weißem Marmor. Dasselbe Wappen finden wir noch einmal am Hochaltar, es verweist auf die Ehe Leopolds mit Claudia von Medici. Durch eine schöne, reich verzierte Holztür aus den Jahren 1630-1650 gelangt man in das Innere der Kiche. Wände und Kuppel sind durch Stuckfriese gegliedert. In den Feldern der Kuppel sind überlebensgroße Engel mit Leidenswerkzeugen in kräftigen Farben dargestellt. Die Gemälde werden dem Innsbrucker Maler Hans Schor zugeschrieben.

Den graziösen Rokoko-Hochaltar mit dem wundertätigen Kreuz hat 1768 Hans Greuter geschaffen, wie wenig später auch die beiden Seitenaltäre. Die Altarblätter zeigen links die Kreuzauffindung durch die hl. Helena und rechts die Kreuzerhöhung durch Kaiser Heraklius zu Jerusalem. Beide Bilder sind signiert mit Josef A. Puellacher. Von ihm stammen auch die Wandfresken mit den Themen der Kreuzlegenden. Die Kreuzwegstationen in den toskanischen Pilastern von einem unbekannten Maler sind um 1830 entstanden. Die kleine hölzerne Empore trägt auf der Brüstung fünf volkstümliche Gemälde, die auf den Einfluss der Augustiner-Eremiten hinweisen und aus dem Anfang des 19. Jh. stammen. Abgebildet sind der hl. Augustinus, Nikolaus von Tolentin, Thomas de Villa Nova und Johannes a Facundo. Seit 2003 steht auch eine kleine elektronische Orgel auf der Empore.

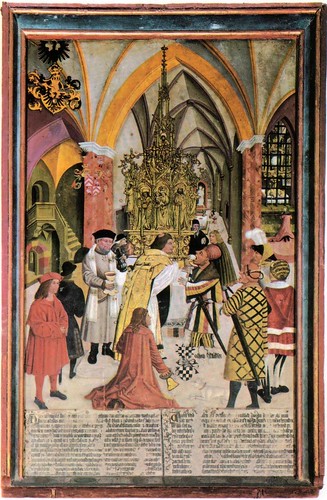

Wallfahrtskirche zum Heiligen Blut in der Pfarrkirche zu Seefeld, Tirol

Erzherzog Ferdinand II. weilte nicht nur als passionierter Jäger, sondern auch als Pilger öfter in Seefeld. Er ließ als Förderer der Wallfahrt durch den Hofbaumeister Albertus Luchese 1574 die Kapelle als würdigen Aufenthaltsraum für die Blutshostie schaffen. Ursprünglich im schlichten Renaissancestil erbaut, hat sie Kaiser Karl VI. 1724 barockisieren lassen. Wappen und Jahreszahl im schmiedeisernen Gitter belegen dies.

Die Kapelle ist ein tonnengewölbter Raum mit flachbogigen Fenstern. Das Gewölbe über dem mehrfach profilierten Gesims ist reich stuckiert mit Rosen, Akanthus, Muscheln und Füllhörnern. Die Stuckarbeiten werden Michael Hann und Konstantin Rieser, die Malereien dem Hofmaler Michael Huber zugeschrieben. Die Bilder zeigen im ovalen Mittelfeld der Decke das Hostienwunder und seitlich rundum Wundergeschichten aus dem Neuen Testament.

Zur leichteren und schnelleren Erfassung der Darstellungen seien die lateinischen Texte dazu mit ihren Übersetzungen angeführt.

"Virtus de illo exibat et sanabat omnes": Eine Kraft ging von ihm aus, die alle heilte.

"Caeci vident, Claudi ambulant, surdi audiunt, mortui resurgent": Blinde sehen weider, Lahme gehen, Taube hören und Tote stehen auf.

"Spiritibus immundis imperat et obediunt ei": Den unreinen Geistern befiehlt er und sie gehorchen ihm.

"Qualis est hic quia venti et mare obediunt?": Was ist das für ein Mensch, dem Winde und Meer gehorchen?

"A fulgure et tempestate nos libera!": Vor Blitz und Ungewitter beschütze uns!

"Miraculose apparuerat rubens cruor Jesu Christi": Auf wunderbare Weise erschien rotes Blut Jesu Christi 1384.

Die Holzkartusche neben dem Altar mit der Aufschrift "Altare perpetuo privilegiatum" besagt, dass mit einem auf diesem privilegierten Altar dargebrachten Messopfer ein vollkomener Ablass für Verstorbene verbunden ist.

Kaiserin Maria Theresia hat 1768 den ersten Altar von 1575 in die heutige Rokokoform umgestalten lassen unter Beibehaltung des Altarbildes mit einer Abendmahldarstellung. O. von Lutterotti schreibt dieses Gemälde Jacopo Bassano eigentl. da Ponte zu, die Landeskonservatorin J. Gritsch Joh. Bapt. Fontana. Da dieser zur Zeit der Entstehung Hofmaler in Innsbruck war, ist Letzteres plausibler. Der Tabernakel mit reicher Silber-Treibarbeit (Hostienwunder) ist eine vortreffliche Arbeit des Augsburger Goldschmieds Georg Baur um 1770. Zu beiden Seiten befindet sich je ein barockes Reliquiar. An der Wand zum Presbyterium der Kirche hängen zwei Altarblätter auf Leinwand: "Die Verzückung des hl. Augustinus" ist bezeichnet mit J(ohann) M(ichael) Greiter (1769). Das andere Bild zeigt die Opferung Isaaks und wurde von Carl Loth im 17. Jh. geschaffen. Die Statuen zwsichen den Fenstern stellen den hl. Augustinus (Ordensgründer), den hl. Nikolaus von Tolentin, den hl. Thomas de Villa Nova und den hl. Johannes a Facundo dar. Die letzten drei sind Eremitenheilige. Die Blutskapelle ist den Heiligen Vitus und Modestus (Nothelfer und Märtyrer) geweiht und wurde am 20. Juli 1574 feierlich mit der Übertragung der Wunderhostie eingeweiht. Die Blutskapelle musste 1953 bis 1957 und 1983/84 renoviert werden.

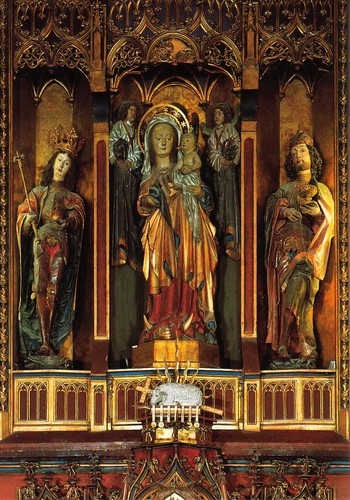

Schrein im Hochaltar der Pfarrkirche Seefeld, Tirol

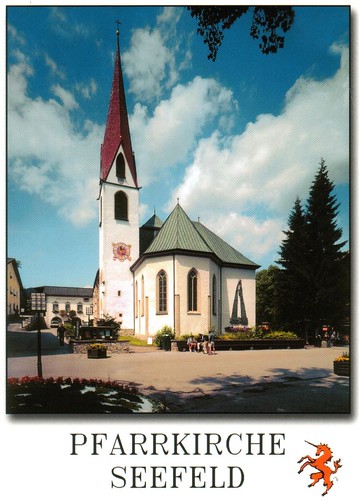

Pfarrkirche St. Oswald, Seefeld in Tirol

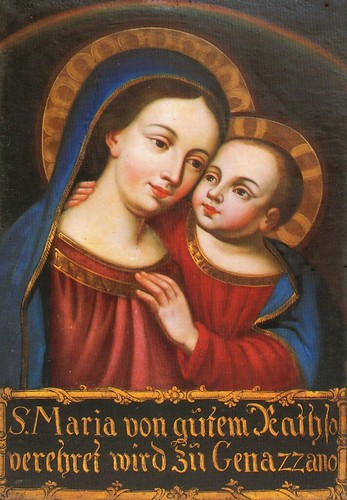

Das Mariahilfbild im Dom zu St. Jakob in Innsbruck

Seit Jahrhunderten rufen gläubige Menschen Maria, die Mutter Gottes, in ihren Sorgen und Nöten um Hilfe und Beistand an. Der Maler Lukas Cranach d. Ä. (1472-1563) hat diesem Glauben im später so benannten "Mariahilf"-Bild einen tiefempfundenen, künstlerischen Ausdruck verliehen.

Der Landesfürst von Tirol, Leopold V. - an ihn erinnert in Innsbruck der Leopoldsbrunnen am Rennweg -, bewunderte dieses Gemälde in der fürstlichen Galerie zu Dresden und erhielt es vom dortigen Kurfürsten als Gastgeschenk. So kam das Bild (über Passau) nach Innsbruck.

Zu besonderen Anlässen wurde es von der Hofburg in die St.-Jakobs-Pfarrkirche gebracht. Daraus erwuchs der Wunsch der Innsbrucker Bevölkerung, es dort ständig verehren zu können. Am 3. Juli 1650 erfolgte die feierliche Übertragung des Gnadenbildes in die damalige Stadtpfarrkirche St. Jakob, die dann in den Jahren 1717-1724 neu erbaut wurde und heute Domkirche der 1964 errichteten Diözese Innsbruck ist.

In vielen Kopien ist das Mariahilfbild hinaus in die Kirche, Kapellen und Stuben vieler Länder Europas gewandert und so zu einem der verbreitetsten Marienbilder geworden.

Seine Botschaft von der erbarmenden Liebe Gottes zu uns Menschen möge den Glaubenden und Suchenden Trost und Zuversicht vermitteln und in der Diözese Innsbruck das Miteinander und die Verbundenheit mit der Domkirche stärken.

Mittwoch, März 18, 2009

St. Maria Enzersdorf

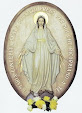

O Maria! Du wundervolle Gnadenmutter, Du mächtigste Fürsprecherin bei Deinem göttlichen Sohne; Du Hilfe der Kranken und Mühseligen; ich komme zu Dir mit herzlichem Vertrauen, und falle in tiefster Demut Dir zu Füßen, die ich dieses Bildnis hier als das wahre Heil der Kranken, als die Zuflucht der Sünder, als die Trösterin der Betrübten, und als die Hilfe der Christen verehre. Mir ist bewusst, dass schon so viele Christen hier von Dir die gesuchte Hilfe, so viele Betrübte den begehrten Trost, so viele Sünder ein reumütiges Herz und so viele Kranke und Presshafte die erbetene Gesundheit erlangt haben. Deswegen nehme auch ich mein ganzes Vertrauen zu Dir, o Heil der Kranken! und bitte Dich durch den Überfluss der Gnaden, mit welchen Du von Deinem geliebten Sohne bist überhäuft worden, erhöre mich und bringe meine Bitte vor seinen Thron, die ich Dir mit vertrauensvollem Herzen vortrage, N.N.

O Maria! Du wundervolle Gnadenmutter, Du mächtigste Fürsprecherin bei Deinem göttlichen Sohne; Du Hilfe der Kranken und Mühseligen; ich komme zu Dir mit herzlichem Vertrauen, und falle in tiefster Demut Dir zu Füßen, die ich dieses Bildnis hier als das wahre Heil der Kranken, als die Zuflucht der Sünder, als die Trösterin der Betrübten, und als die Hilfe der Christen verehre. Mir ist bewusst, dass schon so viele Christen hier von Dir die gesuchte Hilfe, so viele Betrübte den begehrten Trost, so viele Sünder ein reumütiges Herz und so viele Kranke und Presshafte die erbetene Gesundheit erlangt haben. Deswegen nehme auch ich mein ganzes Vertrauen zu Dir, o Heil der Kranken! und bitte Dich durch den Überfluss der Gnaden, mit welchen Du von Deinem geliebten Sohne bist überhäuft worden, erhöre mich und bringe meine Bitte vor seinen Thron, die ich Dir mit vertrauensvollem Herzen vortrage, N.N.Ist es nun Gott gefällig, gereicht es zur Ehre Deines göttlichen Namens, zur Vermehrung Deines Lobes, o Heil der Kranken, und zum Heil meiner Seele, dass ich dies erlange, was ich hier so begehre, nimm Dich meiner mütterlich an, damit ich durch Dich bei Deinem göttlichen Sohne Gnade finde, und in meiner flehentlichen Bitte erhört werde. Ich hoffe mit kindlichem Vertrauen auf Dich, o Heil der Kranken, und verspreche zur schuldigsten Danksagung, wann ich von Gott durch Deine Fürbitte erhört werde, Deinem Sohne und Dir, o Mutter, ein zwar geringes Dankopfer, N.N., aber mit aufrichtigstem und erkennlichstem Herzen zu bringen und die großen Werke Gottes, die er an Dir und durch Dich an mir getan, allenthalben kund zu machen, damit sein heiliger Name mehr verherrlicht, und Deine Ehre verbreitet werde, o Mutter Jesu Christi, der mit dem Vater und dem heiligen Geiste gleicher und einiger Gott lebt und regiert in alle Ewigkeit! Amen.

(Bei dem ersten N.N. kann man sein Anliegen mit eigenen Worten demütigst vortragen; bei dem zweiten N.N. kann man das Dankopfer, welches man sich vornimmt, namentlich ausdrücken; zum Beispiel eine Beicht und Kommunion, ein heil. Messopfer, ein bestimmtes Gebet, eine kleine Abtötung, ein Almosen, eine gewisse Andacht und dergleichen.)

Lobgesang

Wir preisen, o Maria! Dich

Wir lieben Dich von Herzen;

Dein Mutter-Schoß eröffnet sich

In aller Not und Schmerzen.

O werde uns're Bitt' gewährt,

Die wir zu Dir gekommen,

So wird Gott selbst in Dir geehrt,

O Zuflucht aller Frommen.

Mit kirchlicher Druckerlaubnis. - Peter, Wien 6.

Mittwoch, August 13, 2008

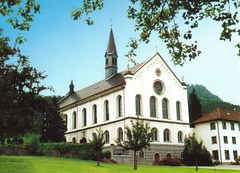

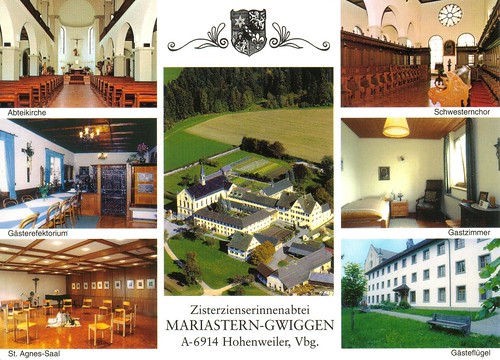

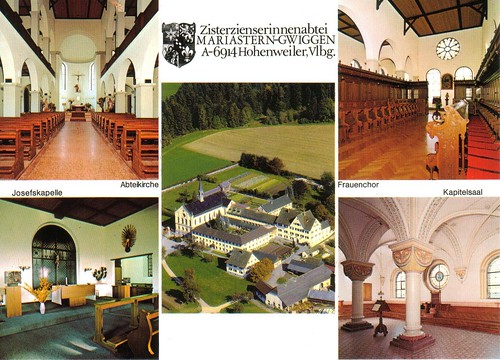

Die Zisterzienserinnenabtei Mariastern-Gwiggen

Fährt man von Bregenz durchs Leiblachtal Richtung deutsche Grenze ins Allgäu, so erblickt man zwischen Hörbranz und Hohenweiler an den Nordausläufern des Pfändermassivs ein Kloster. Die stattliche Kirche trägt einen Dachreiter, wie er für die Zisterzienser typisch ist. Eine große Tafel an der rechten Straßenseite lädt zum Besuch der Wallfahrtskirche der ZISTERZIENSERINNENABEI MARIASTERN-GWIGGEN ein.

Fährt man von Bregenz durchs Leiblachtal Richtung deutsche Grenze ins Allgäu, so erblickt man zwischen Hörbranz und Hohenweiler an den Nordausläufern des Pfändermassivs ein Kloster. Die stattliche Kirche trägt einen Dachreiter, wie er für die Zisterzienser typisch ist. Eine große Tafel an der rechten Straßenseite lädt zum Besuch der Wallfahrtskirche der ZISTERZIENSERINNENABEI MARIASTERN-GWIGGEN ein.Seit fast 150 Jahren leben hier Zisterzienserinnen,die nach der Ausweisung aus den drei Schweizer Stammklöstern und mehrjährigen Aufenthalten in angekauften oder gemieteten Schweizer Zufluchtsstätten hier eine gemeinsame neue Heimat gefunden haben. Die drei alten Schweizer Stammabteien namens KALCHRAIN, FELDBACH und TÄNIKON liegen im Kanton Thurgau und gehen bis ins 13. Jahrhundert zurück. 1848 waren sie einer religionsfeindlichen Strömung zum Opfer gefallen, die damals quer durch ganz Europa das Ende für Hunderte von alten und traditionsreichen Klöstern bedeutete. Die Ordensfrauen dieser drei Abteien wollten jedoch nicht aufgeben. Da sie in der Schweiz durch ein Novizenaufnahmeverbot zum Untergang verurteilt gewesen wären, verzichteten sie auf die angebotenen guten Pensionen und riskierten einen Neuanfang im Ausland.

Mit starkem Gottvertrauen und in zielstrebigem Bemühen gelang es den heimatlosen Ordensfrauen schließlich, durch Vermittlung der Patres aus dem Kloster Mehrerau das ehemalige Schlößchen Gwiggen, einen Landansitz aus dem Ende des 17. Jahrhunderts, zu erwerben und schritt für Schritt zu einem Kloster auszubauen. Sie wählten "Mariastern" als Namen für diese neue Gründung im Dreiländereck Österreich, Deutschland und Schweiz und stellten ihren Beginn damit unter den Schutz Marias, die uns der hl. Bernhard (um 1090-1153) als "Meeresstern" vor Augen stellt. 1856 zogen hier die Schwestern der Konvente Kalchrain und Feldbach ein. Die Tänikoner Schwestern, die bis zuletzt gehofft hatten, in ihr Kloster zurückkehren zu dürfen, stießen 1869 dazu, so daß die Abtei Mariastern-Gewiggen seitdem den offiziellen Titel führt: "Konvent der vereinigten thurgauischen Anbteien Kalchrain, Feldbach und Tänikon in Mariastern". Dem entspricht auch das damals gestaltete Klosterwappen.

Mit starkem Gottvertrauen und in zielstrebigem Bemühen gelang es den heimatlosen Ordensfrauen schließlich, durch Vermittlung der Patres aus dem Kloster Mehrerau das ehemalige Schlößchen Gwiggen, einen Landansitz aus dem Ende des 17. Jahrhunderts, zu erwerben und schritt für Schritt zu einem Kloster auszubauen. Sie wählten "Mariastern" als Namen für diese neue Gründung im Dreiländereck Österreich, Deutschland und Schweiz und stellten ihren Beginn damit unter den Schutz Marias, die uns der hl. Bernhard (um 1090-1153) als "Meeresstern" vor Augen stellt. 1856 zogen hier die Schwestern der Konvente Kalchrain und Feldbach ein. Die Tänikoner Schwestern, die bis zuletzt gehofft hatten, in ihr Kloster zurückkehren zu dürfen, stießen 1869 dazu, so daß die Abtei Mariastern-Gewiggen seitdem den offiziellen Titel führt: "Konvent der vereinigten thurgauischen Anbteien Kalchrain, Feldbach und Tänikon in Mariastern". Dem entspricht auch das damals gestaltete Klosterwappen.

Wallfahrt Maria Bildstein, Vorarlberg

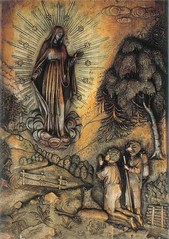

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wütete die Pest in ganz Europa und gefährdete auch die Bevölkerung unseres Landes. Da versprach der Bauer Georg Höfle, für die geschnitzte Statue Unserer Lieben Frau mit dem Jesukind anstelle der hölzernen Kapelle auf dem jetzigen Kirchplatz eine Kapelle aus Stein zu bauen, wenn sein Hof von der Pest verschont bleibe. Ursprünglich befand sich die um 1390 entstandene Statue in einem Bildstöcklein auf halber Strecke von Wolfurt herauf auf einem Steinvorsprung. Vom 'Bild auf dem Stein' kam der Ort allmählich zu seinem Namen 'Bildstein'!

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wütete die Pest in ganz Europa und gefährdete auch die Bevölkerung unseres Landes. Da versprach der Bauer Georg Höfle, für die geschnitzte Statue Unserer Lieben Frau mit dem Jesukind anstelle der hölzernen Kapelle auf dem jetzigen Kirchplatz eine Kapelle aus Stein zu bauen, wenn sein Hof von der Pest verschont bleibe. Ursprünglich befand sich die um 1390 entstandene Statue in einem Bildstöcklein auf halber Strecke von Wolfurt herauf auf einem Steinvorsprung. Vom 'Bild auf dem Stein' kam der Ort allmählich zu seinem Namen 'Bildstein'!Der Bauer Georg Höfle ließ sich aber Zeit mit der Erfüllung seines Gelöbnisses. Nach der Überlieferung ist dies der Grund dafür, dass die Mutter Gottes im Jahre 1629, also während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648), den beiden Söhnen dieses Bauern, Martin und Johannes, erschien!

Martin Höfle berichtete später, er sei anno 1629 "ein Knäblin gewesen, so auff den Tisch raichen mögen, seye einsmals zu Herbstzeit in großem Nebel mit seinem Bruder Hanß Höfflin sel. in Ihres Vattern aigner Mahlmühlin im Bomgartner Tobel gangen, allwo Ihnen gleich am Tobel unden am ietzigen Caploney Hauß ein Frawen Bildt erschinen, ganz weiß und glanzendt wie die Sonn, die hab Sie beede angeredt und gesagt, es hab ein Mann zu Ihrem Bildlin ein gemauert Capell zu bawen versprochen, das soll Er bawen, so werd die Pest nit in sein Hauß kommen." Der Vater der Knaben fühlte sich betroffen von dieser Mitteilung und ging sogleich daran, das Versprechen einzulösen.

Martin Höfle berichtete später, er sei anno 1629 "ein Knäblin gewesen, so auff den Tisch raichen mögen, seye einsmals zu Herbstzeit in großem Nebel mit seinem Bruder Hanß Höfflin sel. in Ihres Vattern aigner Mahlmühlin im Bomgartner Tobel gangen, allwo Ihnen gleich am Tobel unden am ietzigen Caploney Hauß ein Frawen Bildt erschinen, ganz weiß und glanzendt wie die Sonn, die hab Sie beede angeredt und gesagt, es hab ein Mann zu Ihrem Bildlin ein gemauert Capell zu bawen versprochen, das soll Er bawen, so werd die Pest nit in sein Hauß kommen." Der Vater der Knaben fühlte sich betroffen von dieser Mitteilung und ging sogleich daran, das Versprechen einzulösen.Die Pläne zu dieser Kirche wurden vom Bregenzer Stadtbaumeister Michael Kuen (um 1610-1686) gemacht und dem damals für das Vorarlberger Unterland zuständigen Ordinariat in Konstanz vorgelegt, welches sogar zur Vergrößerung des Baues ermunterte. Am 12. April 1663 weihte der Konstanzer Weihbischof Georg Sigismund Müller den Grundstein.

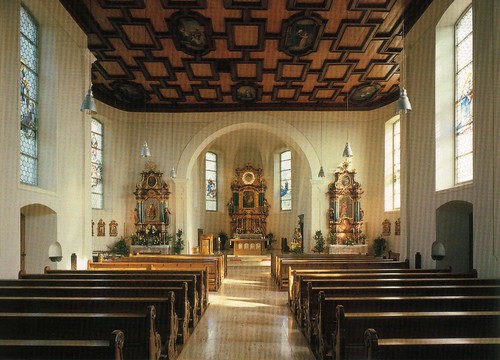

Großzügige Widmungen an die 1657 mit der Messlizenz ausgestattete Kapelle waren die Folge von vielen Gebetserhörungen und "Mirakeln". 1676 betreute ein zweiter Kaplan die Pilger (später bis zu vier Kapläne). 1684 wurden 27.500 Kommunikanten gezählt. 1666 folgte die Stiftung des Muttergottesbenefiziums, 1676 des St.-Josefs-, 1695 des St.-Sebastians- und 1702 des St.-Joachimsbenefiziums. Die 1682 gegründete Jesus-, Maria- und Josefs-Bruderschaft zählte 1690 bereits 40.000 Mitglieder. In der großen Zahl der Wohltäter steht Graf Maximilian Laurentius von Starhemberg an vorderster Stelle. Er stiftete unter anderem 1683 die heute noch verwendete prachtvolle Monstranz sowie silberne Messkännchen, eine Kaplaneipfründe sowie 1.500 Gulden für seine Grablege in der Gruft vor dem Hochaltar. Bei der Eroberung der Stadt Mainz im September 1689 wurde er schwer verwundet. Nach seinem Tod wurde er nach Bildstein überführt und am 11. Oktober 1689 in seiner Gruft beigesetzt.

Am 2. Mai 1670 wurde das Gotteshaus durch den Konstanzer Weihbischof Georg Sigismund Müller geweiht. Nicht erhalten hat sich die Barockeinrichtung mit drei Altären (1675/79), der Orgel von Jakob Mesmer von Rheineck (1674) und den 1683 von den Brüdern Leonhard und Peter Ernst aus Lindau umgegossenen Glocken. 1682 waren sämtliche Gold- und Silberzierate des Hochaltares, des Tabernakels und des Gnadenbildes gestohlen worden. Von den sieben, 1683 vom Bregenzer Maler Matthäus Zehender gemalten Votivtafeln mit den Szenen der Sieben Schmerzen Mariens ist jene vom Weingartener Abt gestiftete Votivtafel "Jesu Abschied von seiner Mutter" erhalten geblieben (Aufgang zur Empore). Weitere barocke Votivtafeln befinden sich an der Rückwand unter der Empore. Durch den Erlass Kaiser Josephs II. von 1785 wurde das Gnadenbild entkleidet und vom Hochaltar auf einen Seitenaltar übertragen, die Votivbilder aus dem Langhaus entfernt sowie die Abschaffung der Prozessionen und feierlichen Gottesdienste an den Bruderschaftstagen angeordnet. 1792 wurde Bildstein nach der Zugehörigkeit seit 1512 zur Pfarre Wolfurt zur selbständigen Pfarre erhoben.

1897 wurde das Gnadenbild auf dem linken Seitenaltar in einer feierlichen Zeremonie gekrönt und damit erneut in den Mittelpunkt der Bildsteiner Wallfahrt gestellt. 1941 fand trotz der schwierigen politischen Lage dank dem Wagemut des Pfarrseelsorgers Heinrich Nußbaumer (gest. 1972) eine Innenrestaurierung statt. 1949 kam ein neues Geläute aus der Salzburger Glockengießerei Oberascher nach Bildstein. 1973 wurde das ziegelgedeckte Dach durch ein Kupferdach ersetzt. 1974 erfolge eine Außen- und Innenrestaurierung unter der Leitung des Feldkircher Diözesanbaumeisters Rudolf Lampert mit dem Ziel, dem Innenraum die Wirkung einer Barockkirche wiederzugeben.

1897 wurde das Gnadenbild auf dem linken Seitenaltar in einer feierlichen Zeremonie gekrönt und damit erneut in den Mittelpunkt der Bildsteiner Wallfahrt gestellt. 1941 fand trotz der schwierigen politischen Lage dank dem Wagemut des Pfarrseelsorgers Heinrich Nußbaumer (gest. 1972) eine Innenrestaurierung statt. 1949 kam ein neues Geläute aus der Salzburger Glockengießerei Oberascher nach Bildstein. 1973 wurde das ziegelgedeckte Dach durch ein Kupferdach ersetzt. 1974 erfolge eine Außen- und Innenrestaurierung unter der Leitung des Feldkircher Diözesanbaumeisters Rudolf Lampert mit dem Ziel, dem Innenraum die Wirkung einer Barockkirche wiederzugeben.Aus: Schnell & Steiner, Kunstführer Nr. 649 (von 1957), 7. neubearbeitete Auflage 2007

Wallfahrtskirche Maria Bildstein / Vorarlberg. Das Gnadenbild, geschnitzt um 1390.

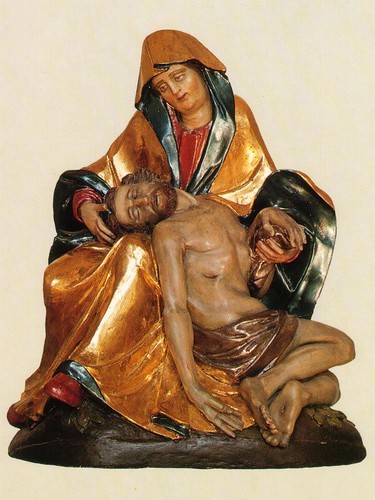

Wallfahrtskirche Maria Bildstein / Vorarlberg. Pieta, aus Holz geschnitzt, um 1700.

Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung, A-6858 Bildstein / Vorarlberg. Innenansicht.

Donnerstag, Juni 12, 2008

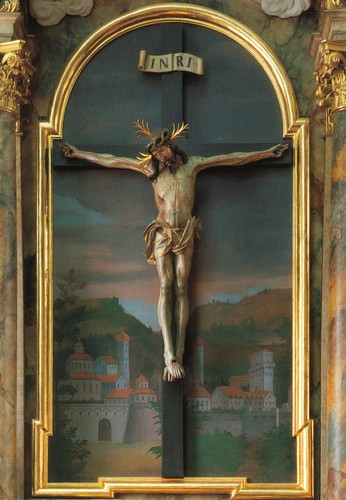

Das wundertätige Kreuz zu Aschach an der Donau

Als im Dezember 1693 die zwei Schiffsleute Adam Neundlinger und Johannes Kräml "bei großem Wasser und hergeronnenem Eisstoß" Holz aus der Donau auffingen, zogen sie auch ein ziemlich großes und schweres Holzkreuz ans Land. Sie wollten es schon zum Verbrennen zusammenhacken, da bemerkten sie, dass das Bildnis des Gekreuzigten aufgemalt war. Daher haben sie sich eines Besseren besonnen und stellten es oberhalb des Marktes (in der Nähe des neuen Kraftwerkes) im Freien zur Verehrung auf.

Als im Dezember 1693 die zwei Schiffsleute Adam Neundlinger und Johannes Kräml "bei großem Wasser und hergeronnenem Eisstoß" Holz aus der Donau auffingen, zogen sie auch ein ziemlich großes und schweres Holzkreuz ans Land. Sie wollten es schon zum Verbrennen zusammenhacken, da bemerkten sie, dass das Bildnis des Gekreuzigten aufgemalt war. Daher haben sie sich eines Besseren besonnen und stellten es oberhalb des Marktes (in der Nähe des neuen Kraftwerkes) im Freien zur Verehrung auf.Es wechselte in der Folgezeit den Standort (z.B. Ölberg in Kellnering), und man wollte es sogar zum zweitenmal verbrennen. Eine Zeitlang war es an einer Felber (Weide) angebunden, bis sich im Jahre 1700 der kranke Fasszieher Stephan Mitterbauer im Schlaf gedrängt fühlte, er solle das bereits unkenntlich gewordene Kreuz renovieren lassen. Er trug es selbst zu einem gewissen Maler Franz Umfahrer, der es kunstvoll erneuerte.

Mitterbauer und seine ebenfalls kranke Frau wurden, wie es in einer alten Urkunde heißt, auf diese Tat hin ohne Gebrauchung eines Mittels geheilt. Am Gründonnerstag 1700 stellte Mitterbauer das renovierte Kreuz wieder an dem alten Platz auf. Schon am Karfreitag kamen aus einer Bewegung auch andere Personen dorthin, und rasch nahm die Verehrung zu, sodass oft an einem Tag an die 300 Personen gleichzeitig vor dem Kreuz ihre Andacht verrichteten. Um das Kreuz gegen das Wetter zu schützen, stellte man eine Holzhütte auf, ja man wollte eine eigene Kapelle bauen.

1701 ordnete der damalige Bischof von Passau, Kardinal Johann Philipp Graf von Lamberg, an, dass das Kreuz in die St.-Johannis-Kapelle (jetzt Pfarrkirche) zu bringen sei. Der hochw. Herr Johann Albrecht Josef, Freiherr von Oedt, Pfarrer in Hartkirchen, hat am 4. Juni 1701 diesen bischöflichen Auftrag ausgeführt. Seither prangt dieses geschichtlich bemerkenswerte Kreuz, von einem Strahlenkranz umgeben, bis zum heutigen Tag über dem Hochaltar. Kreuz und Strahlenkranz sind allerdings schon sehr reparaturbedürftig.

Möge allen Besuchern und Wohltätern dieses Gotteshauses das "Donaukreuz" ein Zeichen des Segens sein!

Wir aber müssen uns rühmen im Kreuze unseres Herrn Jesus Christus: In IHM ist für uns das Heil, das Leben und die Auferstehung; durch IHN sind wir gerettet und erlöst. Alleluja!

Wohin auf Erd' auch immer die Menschenwege geh'n, glückselig alle jene, die nach dem Kreuze seh'n.

Kirchl. Druckerlaubnis: B. O. Linz, Zl. 1515/59, Herausgeber: Pfarramt Aschach a. d. Donau - Druck: Voggenhuber, Eferding

Mittwoch, April 30, 2008

Mutter Maria Magdalena von der Menschwerdung

geboren 16. April 1770 (Katharina Sordini) gestorben 29. November 1824, Gründerin des Ordens der Ewigen Anbetung

geboren 16. April 1770 (Katharina Sordini) gestorben 29. November 1824, Gründerin des Ordens der Ewigen Anbetung

Gebet zur Erlangung der Seligsprechung der Mutter Maria Magdalena von der Menschwerdung

Heiligste Dreifaltigkeit! Vater, Sohn und Heiliger Geist! Wir danken Dir für alle Gnaden, durch welche Du Deine Dienerin Maria Magdalena von der Menschwerdung ausgezeichnet hast. Gewähre auch uns in Deiner Barmherzigkeit, o gütigster Gott, durch die Fürbitte Deiner Dienerin Hilfe in unseren geistlichen und zeitlichen Anliegen, besonders die Gnade, in Deiner Liebe zu leben und zu sterben.

Um der Verdienste Jesu Christi und seiner heiligsten, schmerzhaften Mutter willen, erhöre gnädig unsere Bitten und verherrliche Deine demütige Dienerin, wenn es zu Deiner größeren Ehre und zur Heiligung der Seelen gereicht, damit auch wir, durch ihr Beispiel erleuchtet, wahre Verehrer und Anbeter des allerheiligsten Altarssakramentes werden.

Vater unser... Gegrüßt seist du Maria... Ehre sei dem Vater...

Gelobt sei das heiligste Sakrament des Altares!

Alle jene, welche auf Fürbitte der Mutter Maria Magdalena von der Menschwerdung besondere Gnaden erlangen, mögen davon dem Kloster der Ewigen Anbetung in Innsbruck (Österreich) Mitteilung machen.Mit kirchlicher Druckerlaubnis. Kinderfreundanstalt Innsbruck.

Siehe auch: Catalina Soldini

Unsere Liebe Frau unter den vier Säulen in Wilten-Innsbruck

Eines wohl der altehrwürdigsten Gnadenbilder Tirols ist

Unsere Liebe Frau unter den vier Säulen zu Wilten

in Innsbruck. Als um das Jahr 1128 die weißen Chorherren (Prämonstratenser) das Stift Wilten besiedelten, brachten sie auch von ihrem heiligen Ordensvater Norbert die innige Verehrung der Gottesmutter mit. Das heutige Gnadenbild stammt aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts. Im Laufe der Zeit breitete sich die Verehrung der "großen Gnadenmutter Tirols" immer weiter aus. Von nah und fern kamen die Wallfahrer zum großen Gnadenthron Mariens. Schier unzählbar sind die wunderbaren Gebetserhörungen, die berichtet werden. An dieser Gnadenstätte wurde im Jahre 1878 der "Marianische Sühnungsverein" gegründet, um durch die monatliche Sühnungskommunion Ersatz zu leisten für die der Himmelskönigin zugefügten Beleidigungen; er fand weiteste Verbreitung: über 100.000 Mitglieder wurden in Kürze aufgenommen.

in Innsbruck. Als um das Jahr 1128 die weißen Chorherren (Prämonstratenser) das Stift Wilten besiedelten, brachten sie auch von ihrem heiligen Ordensvater Norbert die innige Verehrung der Gottesmutter mit. Das heutige Gnadenbild stammt aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts. Im Laufe der Zeit breitete sich die Verehrung der "großen Gnadenmutter Tirols" immer weiter aus. Von nah und fern kamen die Wallfahrer zum großen Gnadenthron Mariens. Schier unzählbar sind die wunderbaren Gebetserhörungen, die berichtet werden. An dieser Gnadenstätte wurde im Jahre 1878 der "Marianische Sühnungsverein" gegründet, um durch die monatliche Sühnungskommunion Ersatz zu leisten für die der Himmelskönigin zugefügten Beleidigungen; er fand weiteste Verbreitung: über 100.000 Mitglieder wurden in Kürze aufgenommen.

Siehe auch:

Mittwoch, April 02, 2008

Montag, März 17, 2008

Hilf, Maria, es ist Zeit

Andenken an Maria Taferl

Andenken an Maria TaferlHilf, Maria, es ist Zeit,

Mutter der Barmherzigkeit!

Du bist mächtig, uns in Nöten

Und Gefahren zu erretten;

Denn wo Menschenhilf gebricht,

Mangelt doch die deine nicht.

Nein, du kannst das heiße Flehen

Deiner Kinder nicht verschmähen;

Zeige, dass Du Mutter bist,

Wo die Not am größten ist!

Hilf, Maria, es ist Zeit,

Mutter der Barmherzigkeit.

Amen.